2024-12-03 16:50:59

走進冬日的甘肅成縣蘇元鎮張灣村,村民支紅娃夫妻兩人正在忙著將掛面上架。“這些面從凌晨三點多開始盤條,要趁天色好全部掛出來才能緩一口氣。”他一邊忙著手里的活,一邊向我們介紹著情況。不一會,細如金絲的手工掛面掛滿了一架,看著勞動成果夫妻兩人臉上都露出了笑容。

群眾搶抓天氣掛手工掛面 陳爭強攝

手工掛面是成縣當地的傳統美食,因其口感筋道、易存放、老幼皆宜,廣受大眾的喜愛,特別是每年進入冬季后,當地的群眾便利用當地優質小麥,用傳統技藝掛出高品質的手工掛面,在豐富市民餐桌的同時,也帶來了可觀的收益。

支紅娃夫婦二十多年的手工技藝和口碑讓他家的手工掛面供不應求,雖辛苦但每天能收入400多元,他感到很滿足。他說:“每天兩個人最多能掛100斤,一個冬季下來也能收入2萬多元,收入挺不錯的。”

在蘇元鎮,和支紅娃一樣通過手工掛面增收的還有100多戶,他們手工掛面好口碑的密碼就是當地高品質的潘林小麥。

這個被當地村民俗稱為“潘林”的小麥種子,是上世紀70年代當地引進的優良品種,學名叫N斯特拉姆潘列小麥種子。經過40多年的種植后,品種老化、產量偏低的問題逐漸凸顯,但品質好,特別適合掛手工掛面。

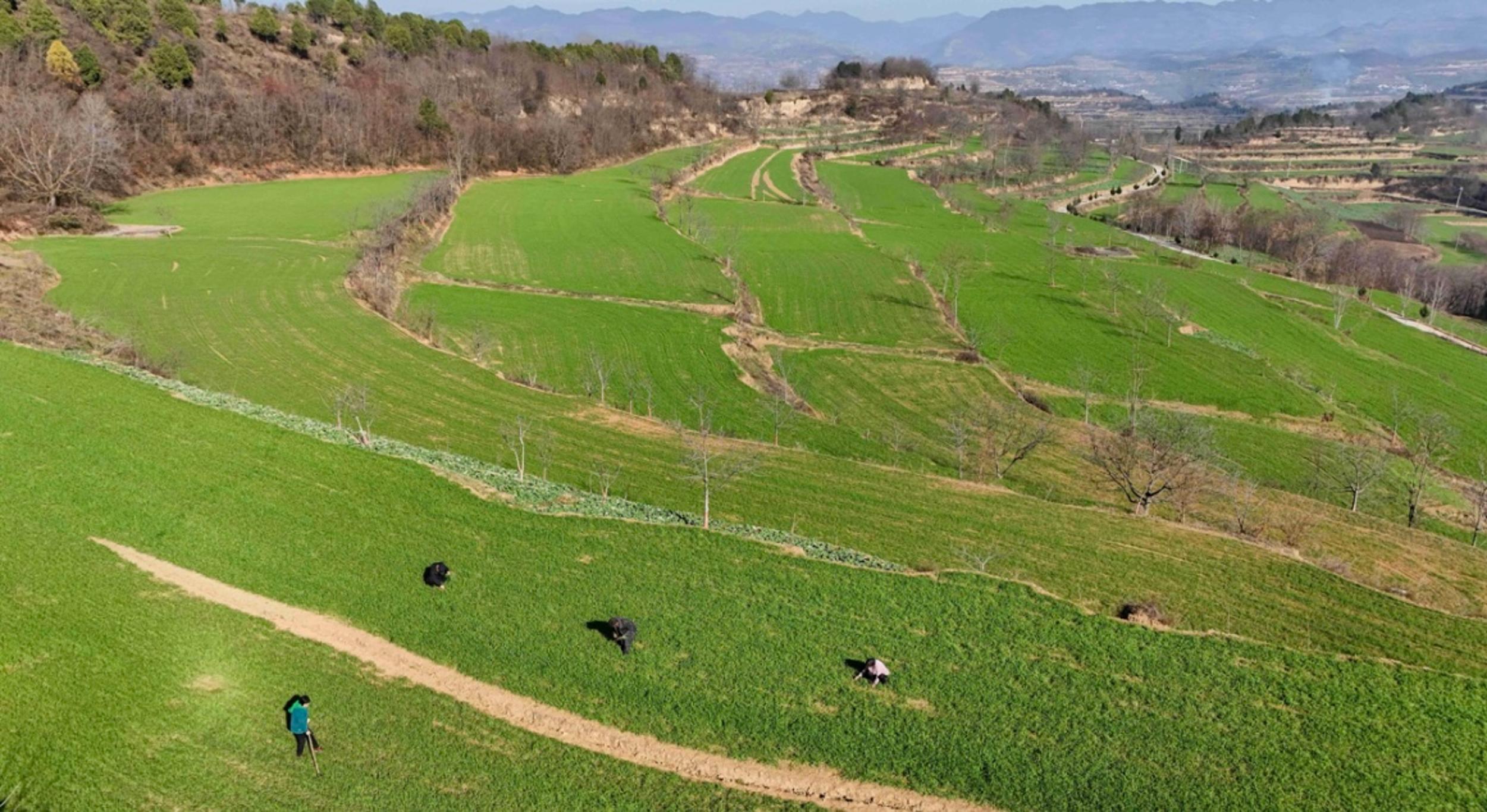

蘇元鎮水壩村綠色小麥種植基地 陳爭強攝

從2022年開始,蘇元鎮在縣農業部門支持指導下,開展了潘林小麥的提純復壯和國家級綠色小麥標準化示范基地工作,群眾在嘗到改良品種種植的甜頭后,種植規模以看得見的速度發展起來,種植面積從開始的150畝逐漸擴大到6000多畝,牢牢守護住了這碗掛面那最為純正的獨特味道。

種植,是優質小麥全產業鏈的開端,也是整個鏈條的關鍵所在。在逐步擴大優質小麥種植規模的同時,該鎮針對群眾勞力不足的實際情況,指導各村成立了小麥種植專業合作社和農機托管合作社,將各村無人耕種的土地以合作社流轉或代耕代種的方式合作經營,種上了優質小麥良種,在不斷鞏固和提升糧食綜合生產能力的同時,最大限度地保證了優質小麥的種植面積。

群眾在小麥田里冬季管護 劉建軍攝

合作社流轉土地代耕代管種植優質小麥,深刻改變了蘇元鎮傳統的耕作方式。對流轉到合作社開展國家級綠色小麥原料標準化生產基地創建的土地,按照統一品種、統一條播、統一田間管理、統一施肥、統一機械收割的“五統一”標準,從種子選用、播種方式、田間管理、病蟲害統防統治各個環節嚴格把關,確保小麥品質。“合作社流轉經營不僅實現了單戶單干到全村共種,而且在小麥生產中實現精量播種、科學施肥、精準噴防的科學化管理,提高了群眾種糧收益和積極性。”蘇元鎮農技干部蘇效文說。

高標準農田建設推進中 劉建軍攝

站在蘇元水壩村的優質小麥示范基地放眼望去,沿山而上的梯田里,嫩綠的麥苗猶如一條條綠色的絲帶,將大地裝扮得分外妖嬈,實施高標準農田建設的挖掘機、三輪車沿田邊產業路蜿蜒前行,讓冬日的田野充滿生機。

“高標準農田配套3米寬的機耕路,寬敞安全,提高了農機作業效率。”蘇元鎮黨建辦主任孟慶乾說。為了提高小麥種植的農業機械化水平,蘇元鎮在高標準農田建設中把田間道路列為重要內容,同步規劃、同步建設,實現了小麥生產全程機械化,降低了生產成本和人力強度,保障了顆粒歸倉,讓群眾輕松種地、穩定增收。

良田糧用,種植良種,配套農技農機等“良法”一系列有效措施,實現了糧食種植面積穩中有升和畝產豐產增收,再通過傳統技藝和深加工的賦能,“一粒小麥”一次次升級轉化,實現了價值的不斷提升和產業鏈的延伸,讓農民豐收的底氣更足,增收的渠道更寬,糧食安全的根基更牢靠。(劉建軍)

返回頂部

返回頂部