2024-05-17 16:46:48

農業是個生態產業,農村是生態系統的重要一環。今年以來,各地踐行綠色發展理念,在“加減法”上做文章,我國農業綠色發展取得積極進展。

加減法帶來新變化

我國農業綠色發展取得積極進展

耕地上的加減法:今年以來,我國持續實施黑土地保護工程,推行耕地輪作休耕制度,耕地質量逐步提升。全國已建成高標準農田10多億畝,耕地平均等級達到4.76。與此同時,持續推進節水農業,減少用水量。全國農業節水灌溉面積達5.91億畝,農田灌溉水有效利用系數達到0.572。

生態環境里的加減法:化肥農藥施用持續減量增效,畜禽糞污綜合利用率、秸稈綜合利用率、農膜處置率穩定提高,分別超過78%、88%、80%。長江全面禁漁實施以來,長江流域重點水域監測魚種193種,比2018年增加25種,長江干流和鄱陽湖、洞庭湖生物完整性指數均比禁漁前提升2個等級,水生生物多樣性有所提升。

產業鏈上的加減法:認定綠色、有機農產品超過6.8萬個,近5年全國農產品質量安全例行監測合格率保持在97.4%以上。統籌農產品初加工、精深加工和副產物綜合利用,農產品及加工副產物綜合利用水平穩步提升。推進加工減損,糧食加工損耗率3.7%,比2015年降低約1個百分點,實現糧食年均減損100多億斤。

綠色種養循環

三年少施化肥32萬噸

在我國,畜禽養殖廢棄物產生量大,資源化利用程度低,一直以來是農村面源污染的重要原因之一。作為推進農業綠色發展的重大舉措,2021年以來,農業農村部啟動實施綠色種養循環農業試點,如今,加減法正在給農業生產方式帶來新變化。

湖北襄陽,一種“農作物種植+秸稈養畜+畜禽糞肥還田”的新模式正被推廣。當地對秸稈回收,并利用專業設備粉碎、除雜,生產成飼料,對口銷售給養殖場,養殖場的畜禽糞便通過轉化,變為高檔有機肥,再賣給蔬菜種植園、果園作肥料。綠色種養循環讓畜禽糞污變廢為寶,有效減少了面源污染。

浙江安吉,生豬養殖場里的糞污收集后進行干濕分離,干的運往生產車間加工成有機肥,濕的則進入沼氣池發酵,產生沼氣和沼液。沼氣用作燃料,沼液則通過地下管道輸送到農田用于作物肥料,沼渣也被加工成有機肥。這個養殖場里每年產生的1萬多噸豬糞,不僅實現了零排放,還帶來上百萬的利潤。

3年來,綠色種養循環農業試點,持續支持專業化服務組織提供糞肥收集、處理、施用服務,帶動縣域內畜禽糞污就近還田,推動化肥減量,促進耕地質量提升和農業綠色發展,階段性成效顯著。

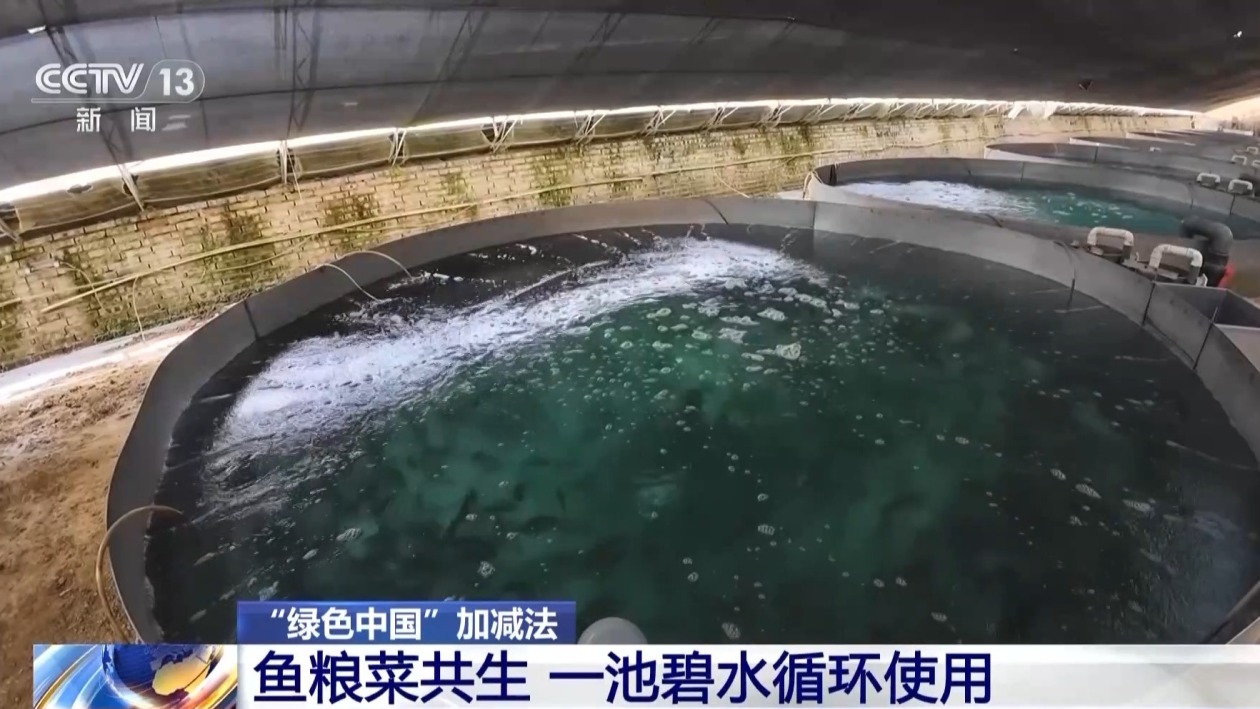

魚糧菜共生

一池碧水循環使用

綠色種養循環農業試點開展以來,試點縣因地制宜推出綠色生產新模式。河北省定興縣通過探索“魚糧菜共生”循環種養模式,讓一池碧水循環使用。

在河北定興一家鱸魚養殖基地,記者看到,大棚內一個個直徑5.2米大的圓形智能化節能魚艙整齊排列。工作人員正忙著將8萬尾鱸魚魚苗分級篩選放入艙內。

成群的鱸魚在節能魚艙里游動,而不遠處,蔬菜大棚里一片生機盎然,經過處理后的養魚尾水正澆灌著水稻、黑小麥,180畝的“小生態圈”內實現了良性循環。

記者了解到,這是一種全循環水養殖技術。水循環系統將魚池里的糞便、食物殘渣等顆粒物進行分離、收集,之后借助藻種促使發酵形成有機質,一路輸送到麥田、稻田,另一路則用來澆灌蔬菜。而灌溉后收集的水經過凈化處理后,再次到魚池進行循環利用,尾水利用率高達90%,能源節省率可達50%。通俗來講,就是養魚不換水,種菜不施肥。

基地負責人告訴記者,現在一個棚12個智能化節能魚艙一天的水交換量只有8立方米左右,基本上不用額外補水。目前,整個基地一共有9個養殖棚,年產鱸魚500噸,年產水稻近3萬斤,相比于大放大排的傳統水產養殖模式,大大節約了水資源。

綠色生產蚯蚓來幫忙

在綠色種養循環中,一些地方還開展果菜茶有機肥替代化肥行動,這給當地農業生產帶來了怎樣的變化?

在湖南宜章長啟村,70畝臍橙進入了結果期。與前些年不同,今年,這里的臍橙全都用上了一種特殊的有機肥。

宜章雨量充沛,日照充足,是臍橙的優勢產區。可由于前些年施肥不當,當地這一傳統優勢產業卻一度陷入發展困境。

為了讓臍橙好看好吃,當地多方考察后,引進了適合當地的蚯蚓有機肥生產模式。

蚯蚓主要以動物糞便、作物秸稈等為食,而它的糞便對臍橙生長來說,是營養元素齊全且沒有異味的有機肥。

小蚯蚓發揮了大作用,蚯蚓有機肥生產模式,讓當地臍橙園小生態圈形成了一個穩固的閉環。如今,當地通過發展這種模式,每年規模化處理畜禽糞便、農業秸稈等農業廢棄物3000多噸,生產蚯蚓有機肥2800噸,產值7000多萬元。

堅持機制創新

深入推進綠色種養循環

記者從農業農村部了解到,綠色種養循環農業試點啟動三年來,培育壯大了一批服務組織,集成推廣了一批技術模式。下一步將加強機制和技術創新,深入推進綠色種養循環。

綠色種養循環農業試點開展以來,中央財政累計安排資金74.02億元,在畜牧大省、糧食和蔬菜主產區、生態保護重點區域299個縣整縣推進。目前,已總結提煉10項糞肥還田典型技術模式,累計應用面積6140多萬畝次,同時,發展培育糞肥還田服務組織2500多家,對接服務種植、養殖主體89萬個。

農業農村部種植業管理司肥料與節水處處長 薛彥東:分作物分區域推廣輕簡、實用的還田技術,健全養殖場、服務組織、種植主體利益聯結機制,運用信息化手段加強糞肥收集、處理和施用全過程監管,打通糞肥就地就近還田“最后一公里”。

返回頂部

返回頂部