2023-07-01 22:57:59

6月的陜北,綠意盎然。高低起伏的沙丘已被樟子松、側柏覆蓋,披上了片片新綠,間或有盛開的黃色檸條花點綴其間。

告別了“一年一場風,從春刮到冬,風刮黃沙難睜眼,莊稼苗苗出不全”,榆林迎來了從“沙進人退”到“綠進沙退”的歷史性轉變;告別了“山高盡禿頭,灘地無樹林。黃沙滾滾流,十耕九不收”,榆林迎來了生態保護與民生改善的良性循環。

860萬畝流沙披綠裝

“榆林,曾被黃沙包圍。”在榆林市榆陽區補浪河女子民兵治沙連展覽館,手指著20世紀50年代流沙堆積的老照片,治沙連現任連長高藝玲向記者說起當年的情形:寸草不生的流沙吞噬農田,成了榆林生存發展的障礙。

陜西荒漠化和沙化土地面積99%集中在陜北榆林,榆林也是阻止西北風沙東越南進的重要防線。20世紀中期,榆林僅存天然林60萬畝,沙區植被蓋度1.8%。長城沿線200多萬畝農田牧場被流沙吞沒消失,榆林城形同沙海“孤島”。

在這個大背景下,榆林市榆陽區補浪河女子民兵治沙連應運而生。住著柳笆庵、吃著青稞面窩頭,從54名平均年齡只有18歲的姑娘開始,治沙的接力棒在一代代隊員中傳遞。“一把鐵鍬,一支鋼槍,軍旗是我們心中的太陽。”這首鏗鏘有力的連歌,一唱就是40多年。

14任連長,380多名女民兵……隊伍換了一茬又一茬,但“誓把黃沙變綠洲,敢教日月換新天”的治沙精神薪火相傳。一代代治沙連隊員憑著愚公移山式的執著,用青春和汗水筑起綠色屏障。

在沙漠種樹,何其難也。民兵連的姑娘們,住柳笆庵子、吃苦苦菜、人拉肩扛,硬是在毛烏素沙漠上織出一片綠色——推平沙丘800多座,營造防沙固沙林帶33條,治理荒沙14400畝,開辟出2萬多畝沙漠綠洲,使昔日寸草不生、人跡罕至的荒漠,呈現出勃勃生機,創造了被聯合國環境專家盛贊的“世界治沙史上的奇跡”!

“在榆林,補浪河女子民兵治沙連的故事家喻戶曉。”談到自己的工作,高藝玲充滿自豪。

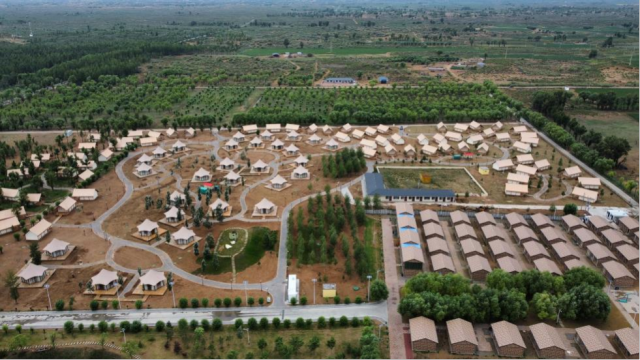

據高藝玲介紹,目前治沙連滿編54人。她和戰友們平時要巡林、護苗、剪枝、補栽,悉心呵護治沙連取得的生態成果。如今的營區周邊,紫色馬鞭草、黃色波斯菊迎風搖曳,小巧別致的民宿坐落其間——昔日的荒漠已成為愛國主義紅色教育基地、軍事拓展訓練基地、生態觀光旅游基地。每年接待參觀拓展研學、觀光休閑團隊3000多個,總接待量達20萬余人次。

“禿山頭”變“果香溝”

走進榆林市米脂縣銀州街道高西溝村,山梁溝峁連綿,山頂上層層梯田,如大地的指紋。放眼望去,一棵棵松樹、柏樹、槐樹、榆樹、檸條等綠意蔥蘢,深深扎進土壤。山上的蘋果園里,覆蓋著白色防雹網的果樹上,一個個套著土黃色袋子的小蘋果將山間點綴得生機盎然。

曾經的高西溝“山上光禿禿,溝里洪水流,連年遭災荒,十年九不收”,現在的高西溝村則是“層層梯田繞山頭,座座壩堰鎖住溝,坡面林草綠被子,溝臺壩地糧囤子”。這是高西溝村黨支部書記姜良彪對于高西溝村生態變遷的形象描述。

自20世紀50年代起,高西溝村開始退耕還林還草,將生態環境脆弱、水土流失嚴重的窮困村變成如今的“陜北小江南”,被稱為“黃土高原生態治理的一個樣板”。高西溝人自豪地說:“百靈子過河沉不了底,滾滾黃河里沒有咱高西溝的泥。”

山上這些“外人”看似尋常的綠,對高西溝人來說,卻凝聚著幾十年的心血與汗水。

一代代高西溝人拍崖畔、筑地埂、挖水溝、壘埝窩,數十年如一日地為水土流失治理和生態修復費盡心思、賣力下苦。從創造性提出林地、田地、草地各占1/3的土地利用“三三制”,到如今形成更加注重生態效益的“三二一”模式(三份林地、兩份草地、一份田地),高西溝村的林草覆蓋率已達70%,高產農田超過770畝。

“綠水青山”來了,“金山銀山”也跟著來了。近年來,當地積極發展小米、山地蘋果等特色農業產業,依托良好自然環境發展鄉村生態旅游,壯大村集體經濟,共享生態紅利,高西溝村從吃不飽飯到吃上“生態飯”,滄桑巨變間,高西溝人對“生態好才能生活好”的體會極深。

“把水土流失管住,讓生態環境變好,才能讓鄉親們安居樂業搞生產。”姜良彪說,米脂縣已提出全域復制推廣高西溝村生態治理樣板,黃土高原上的綠色版圖還將繼續延展。

返回頂部

返回頂部