2018-12-27 14:38:00

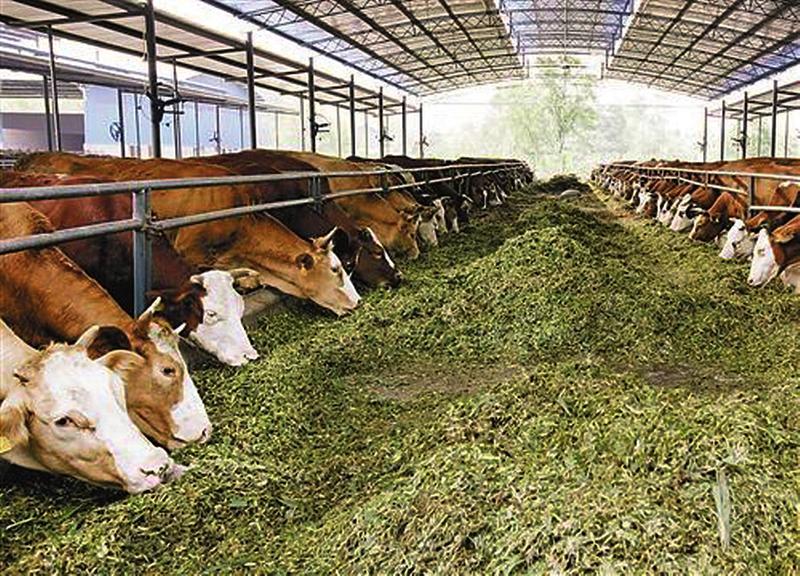

近年來,品種的改良、國家投入的增加,讓肉牛牦牛產業駛上了“快車道”,同時發展起來的還有肉牛牦牛加工業。國家肉牛牦牛產業技術體系(以下簡稱體系)加工研究室從我國牛肉產品市場需求與產業發展需要出發,開展了大量科技創新工作,取得不錯的成果。

實現牛肉增值加工

“肉牛牦牛產業屠宰加工粗放、產品種類與形態單一、資源利用水平低下、加工附加值低等問題依然突出,導致肉牛牦牛屠宰加工業核心競爭力不強,對養牛業的反哺能力低下。”體系加工研究室主任、山東農業大學教授羅欣在接受采訪時指出。

針對我國肉牛屠宰加工、流通、消費方面牛肉產品同質化強、消費方法單一,優質不優價等問題,研究室與陜西秦寶牧業股份有限公司、內蒙古通遼、寧夏中衛等15個綜合試驗站聯合開展了系統研究。

經過十多年的科研攻關,他們創新提出了區域性小規模肉牛屠宰場建設與工藝、產品方案,研發出肉牛胴體分級標準、牛肉蛋白等營養品質快速無損檢測技術、肉牛胴體增值分割技術等,還建立了肉牛胴體與分割肉測定規范、牛肉嫩度品質判定標準等。這些成果在我國肉牛牦牛屠宰企業均有廣闊應用前景。

貨架期實現100天跨越

“生鮮肉的初始含量和貯藏分銷過程的溫度控制是生鮮肉貨架期的決定因素。”體系加工崗位專家、中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所研究員孫寶忠介紹。

因此,他們開發熱水噴淋、有機酸噴淋等屠宰過程中的胴體減菌技術,研發操作界面的多種消毒技術,將我國牛肉的初始菌數降低至3.5logCFU/cm2以下。

同時,在貯藏過程中開發生物保護菌抑菌技術、冰溫保鮮技術,使初始菌數不超過3.5logCFU/cm2的真空包裝牛肉的貨架期可達到100天以上,大大保障收益。

此外,科研人員還通過高氧氣調包裝、低氧氣調包裝、CO-氣調包裝等包裝方式,實現了牛肉展示期長達3周的目標。

缺口巨大未來潛力無限

據統計,每年我國牛肉產量可達750萬噸,但仍舊供不應求,“不夠吃”造成的缺口有200萬噸。專家預測,越往后這個缺口會越大,未來肉牛牦牛產業發展空間巨大。

不僅普通牛肉供應緊缺,而且中國人的口味比以前“刁”了,要吃品質更好、適合自己口味的牛肉。“所以,像以前一樣只要生產出來就能賣出去的時代已經過去。加之進口帶來的壓力,這也為肉牛牦牛加工業提出了更高的要求。”體系首席科學家、中國農業大學教授曹兵海說。

“未來,我們將深挖肉牛牦牛屠宰加工潛力,面對市場需求,從差異化、個性化生產著手,研發出更多可以創造價值的技術用于生產,助推我國肉牛牦牛屠宰加工業蓬勃向上。”孫寶忠說。

返回頂部

返回頂部